Le dimanche 17 juillet 1791, la garde nationale, corps armé composé de soldats professionnels et de miliciens bourgeois, ouvre le feu sur un rassemblement de personnes sur le Champ-de-Mars à Paris, venues signer une pétition demandant la déchéance du roi, Louis XVI (de 1774 à 1792), et, implicitement, l’établissement d’une République. Malgré l’absence d’un décompte précis des victimes, le nombre de morts est estimé à une cinquantaine de personnes (une femme, un enfant, et 50 citoyens selon S. Wahnich), en plus de centaines de blessés, hommes, femmes et enfants.

Avant la fusillade du 17 juillet 1791 : le contexte

Le moment républicain

La fusillade du Champ-de-Mars s’inscrit dans le “moment républicain” qui fait suite à la tentative manquée du roi de se soustraire au pouvoir révolutionnaire, après son arrestation à Varennes le 21 juin 1791. Louis XVI en sort discrédité, ayant choisi de rejoindre des armées étrangères pour faire la guerre à la France et restaurer son pouvoir (son frère le comte de Provence est parvenu, lui, à sortir du pays).

On détruit les bustes de Louis XVI ou on leur pose sur les yeux un bandeau de papier. Sur tous les tableaux et enseignes, on efface les mots de roi, reine, royal, Bourbon, Louis, cour, Monsieur frère du roi, et même les couronnes peintes. Le Palais royal devient le palais d’Orléans, et le jardin de ce palais retentit des motions les plus irrévérencieuses contre Louis XVI.

Alphonse Aulard, Histoire politique de la Révolution française (1913)

Une “grande peur” semble traverser le pays. La déclaration laissée par le roi dans laquelle il condamne la Révolution est vite connue, et nourrit le goût de l’imagination révolutionnaire pour le complot. Elle donne une matérialité à l’idée que la contre-révolution se prépare et menace le peuple de sa vengeance.

Une partie de l’opinion considère le roi comme un traître, demande sa déchéance et son jugement. Le débat sur le sort du roi ouvre un espace politique aux partisans d’un régime républicain. Frange très minoritaire au début de la Révolution, leur option politique est légitimée par le fait que la France vit sans problème un “intérim républicain” (Aulard) sous la houlette de l’Assemblée nationale, le roi étant suspendu. Les “républicains”, qui ne forment pas un groupe uniforme en accord sur un objectif, trouvent l’occasion de peser sur le cours de la Révolution en faisant pression sur une Assemblée qui l’entraîne dans une autre direction.

L’Assemblée est en effet dite “constituante” : elle termine la rédaction d’une constitution dans laquelle le roi jouerait le rôle de pilier.

La campagne de propagande républicaine ne prend donc pas naissance à l’Assemblée mais dans les sociétés fraternelles et dans des clubs politiques populaires de Paris, qui demandent la poursuite de la Révolution, c’est-à-dire une pleine participation du peuple au souverain, dont il est en partie exclu (les citoyens actifs, contrairement aux citoyens passifs, qui ont des droits politiques, au premier titre celui de voter). Parmi ceux-ci se trouvent notamment le club des Cordeliers, société politique, ouverte aux citoyens passifs (par exemple les femmes, les pauvres, les domestiques, etc.) dont le cœur de la demande est une sorte de recommencement de la Révolution. Dès le 22 juin, les cordeliers font une adresse très explicite à l’Assemblée :

Nous voilà donc, y disait-il, dans le même état où nous étions après la prise de la Bastille : libres et sans roi. […] Nous vous conjurons, au nom de la patrie, ou de déclarer sur-le-champ que la France n’est plus une monarchie, qu’elle est une république, ou du moins d’attendre que tous les départements, que toutes les assemblées primaires, aient émis leur vœu sur cette question importante, avant de penser à replonger une seconde fois le plus bel empire du monde dans les chaînes et les entraves du monarchisme.

S’y ajoutent quelques membres du club des Jacobins (les jacobins de Montpellier demandent la République le 27 juin par exemple), fréquentés par de nombreux députés, des habitués du Cercle social, de la Société fraternelle des patriotes des deux sexes, etc. Des républicains de longue date s’activent, comme Brissot (1754 – 1793), à la tête de son journal Le Patriote français, ou Condorcet (1743 – 1794), qui créé avec Thomas Paine (1737 – 1809) la Société des Républicains, et publie un journal, Le Républicain (qui n’a eu que quatre numéros). Le 8 juillet, il prononce au Cercle social un discours resté célèbre (De la République ou Un roi est-il nécessaire à la conservation de la liberté ?) dans lequel il plaide en faveur d’un régime sans roi (la royauté étant une institution “corruptrice”) pour un peuple éclairé gouverné par des lois (“Nous ne sommes plus au temps où l’on osait compter parmi les moyens d’assurer les lois, cette superstition impie qui faisait d’un homme une espèce de divinité”).

Entre le 21 juin et le 17 juillet, les pétitions se multiplient. Il s’agit d’empêcher l’Assemblée d’absoudre le roi et de demander qu’il soit jugé par la Nation. Dès le 24 juin, la veille du retour de Louis XVI à Paris, une pétition de 30 000 signatures rédigée à l’initiative des cordeliers demande qu’on ne prenne aucune décision sur le sort du roi avant d’avoir consulté les départements. Elle est déposée à l’Assemblée après une grande manifestation joyeuse et pacifique du peuple de Paris, hommes, femmes, enfants, bras dessus, bras dessous, chantant jusqu’à leur destination, place Vendôme.

Mais l’Assemblée fait la sourde oreille devant ces revendications. Les cordeliers, qui dirigeaient jusque là leurs efforts contre le roi et le pouvoir exécutif, commencent à s’attaquer à l’Assemblée même, dans laquelle ils voient le développement d’une nouvelle aristocratie. Un antagonisme oppose l’Assemblée aux clubs populaires. L’Adresse à la nation qu’ils rédigent le 12 juillet s’en prend directement aux représentants du peuple. Elle est rejetée comme contraire à la constitution par le président de l’Assemblée, Charles de Lameth, après qu’il en a lu quelques lignes. L’adresse rédigée le 13 par la Société fraternelle des patriotes des deux sexes, séante aux Jacobins, attaque elle aussi les représentants et invite les Français à reprendre “l’exercice du pouvoir souverain, dont un si grand nombre de vos mandataires abusent ». Ce même jour a été en effet discuté à l’Assemblée un rapport des comités sur l’évasion du roi qui prépare sa disculpation.

Atmosphère de crise à Paris

Ce “moment républicain” coïncide avec une période de tension sociale dans la capitale. L’Assemblée et la Commune de Paris craignent les désordres sociaux. La municipalité démantèle les ateliers de charité mis en place pour donner du travail aux chômeurs par peur de l’afflux continu de travailleurs venus de province. Cette politique provoque des manifestations de chômeurs. S’y ajoute la revendication d’un salaire minimal, chez les compagnons charpentiers d’abord, puis chez les chapeliers, typographes, maréchaux-ferrants, serruriers, menuisiers et cordonniers.

Or, il existe des liens entre les salariés et les clubs démocratiques (J-P. Bertaud). Les clubs populaires sont des lieux de politisation des Parisiens, où les questions sociales sont mêlées aux enjeux politiques. L’amélioration de l’état des travailleurs est liée au renversement de Louis XVI et de l’aristocratie, qu’elle soit de naissance ou de richesse. Les ouvriers des faubourgs sont proches des cordeliers. Les charpentiers, par exemple, se réunissent dans la même salle que le club. Marat (1743 – 1793) ouvre ses colonnes aux revendications des salariés, contre les entrepreneurs. L’Assemblée prend prétexte de l’agitation pour faire voter le 14 juin 1791 la loi Le Chapelier, qui interdit de facto la grève.

Début juillet, les manifestations sont quotidiennes. La garde nationale est envoyée réprimer ces mouvements. Le petit peuple des citoyens passifs se méfie de ce corps, où seuls les citoyens actifs peuvent servir (même si aucun texte n’en règle l’accès avant juin 1790). Elle est accusée, notamment, d’avoir laissé le roi s’enfuir. Le 4 juillet, 20 000 manifestants se rassemblent devant l’Hôtel de ville contre des mesures d’indemnités pour les chômeurs non-domiciliés à Paris : ils s’emparent de canons de la garde nationale, sans conséquence toutefois. Ce conflit place le maire de Paris, Bailly (1736 – 1796), et le commandant de la garde nationale parisienne, La Fayette (1757 – 1834), dans un antagonisme avec le “menu peuple” et le réseau des clubs populaires.

Le climat, chaud et orageux, et de multiples fêtes achèvent de produire au mois de juillet une atmosphère de crise. Le 23 juin, la procession de la Fête-Dieu, suivie par l’Assemblée, est tonitruante : on chante et on danse sur les places publiques, des troupes défilent. Le 11 juillet, Voltaire est “panthéonisé”. Trois jours plus tard, on rejoue la fête de la Fédération, sur le Champ-de-Mars, pour commémorer la prise de la Bastille, mais sans enthousiasme, et sans les députés.

Toutes les questions essentielles sont donc posées en même temps: le sens de la Révolution, le sort de Louis XVI et l’avenir des mesures sociales.

J-C. Martin

Terminer la Révolution

Cette convergence éruptive de tensions se heurte à la volonté de la majorité des députés de terminer la Révolution. Cet objectif implique le rétablissement du roi dans ses fonctions, sans qui la constitution en préparation serait morte-née. En d’autres termes, une frange du “parti patriote”, c’est-à-dire des partisans de la Révolution, s’allie au roi contre une autre frange de ce parti, qui lui est farouchement hostile.

Le 15 juillet, Barnave (1761 – 1793), l’un des leaders des partisans de l’achèvement, matérialise cette position dans un discours :

Ah ! ce n’est pas notre faiblesse que je crains, c’est notre force, nos agitations, c’est le prolongement indéfini de notre fièvre révolutionnaire.

[…]On a très bien établi ces faits ; mais je les prends en masse et je dis : tout changement est aujourd’hui fatal, tout prolongement de la Révolution est aujourd’hui désastreux ; la question, je la place ici, et c’est bien là qu’elle est marquée par l’intérêt national. Allons-nous terminer la Révolution, allons-nous la recommencer ? (Applaudissements répétés) Si vous vous défiez une fois de la Constitution, où sera le point où vous vous arrêterez, et où s’arrêteront surtout nos successeurs ?

Attaquer la royauté, faire un pas de plus vers l’égalité, ce serait mettre en péril la propriété, un des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme (article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen) :

[…] vous avez rendu tous les hommes égaux devant la loi civile et devant la loi politique ; vous avez repris, vous avez rendu à l’État tout ce qui lui avait été enlevé. De là résulte cette grande vérité que, si la Révolution fait un pas de plus, elle ne peut le faire sans danger ; c’est que, dans la ligne de la liberté, le premier acte qui pourrait suivre serait l’anéantissement de la royauté ; c’est que, dans la ligne de l’égalité, le premier acte qui pourrait suivre serait l’attentat à la propriété. (Applaudissements)

Le pouvoir législatif ne peut aller sans le pouvoir du roi :

Tel est donc le principe du gouvernement représentatif et monarchique ; les deux pouvoirs réunis se servent mutuellement de complément, et se servent aussi de limite ; non seulement il faut que l’on fasse les lois, et que l’autre les exécute. Celui qui exécute doit avoir un moyen d’opposer son frein à celui qui fait la loi, et celui qui fait la loi doit avoir un moyen de soumettre l’exécution à sa responsabilité ; c’est ainsi que le roi a le droit de refuser la loi ou de la suspendre, en opposant sa puissance à la rapidité, aux entreprises du Corps législatif ; c’est ainsi que le pouvoir législatif, en poursuivant les écarts de la puissance exécutrice contre les agents nommés par le roi, leur fait rendre compte de leur gestion, et prévient les abus qui pourraient naître de leur impunité.

Le roi innocenté

Un décret du 15 et 16 juillet (ou double décret) détermine les cas où le roi sera censé avoir abdiqué la couronne et pourra être poursuivi comme simple citoyen : s’il se rétracte de son serment à la Constitution ou si lui ou ses généraux se mettent à la tête d’une armée dont les forces sont dirigées contre la Nation. Le décret ne se prononce pas explicitement sur le sort du roi, mais sur celui du marquis de Bouillé (1739 – 1800), l’organisateur de la fuite, qui est le principal accusé (il a “conçu le projet de renverser la Constitution”). Le roi est implicitement innocenté, la Nation ne peut se prononcer directement sur son sort. La thèse fantaisiste, diffusée par La Fayette, de l’enlèvement du roi, est accréditée. Varennes est enterrée par l’Assemblée.

Défaut de souveraineté

Des décrets étant supposément rendus sur le sort du roi, les pétitions, instrument pacifique de participation politique, deviennent illégales.

Il est désormais interdit d’être encore révolutionnaire, même pacifiquement.

Or, les revendications du mouvement républicain-démocrate ne trouvent pas de débouchés dans le processus normal de décision politique à l’Assemblée nationale, à laquelle il ne participe pas directement. Cette partie de l’opinion a le sentiment de ne pas pouvoir faire entendre sa voix, de ne pas participer du souverain, de ne pas être représentée par les patriotes de l’Assemblée. Le mouvement poursuit ainsi sa dynamique en usant de la pétition comme un témoignage de sa défiance envers le pouvoir, comme un moyen de résistance à l’oppression, rôle qui avait été pourtant dévolu à la garde nationale.

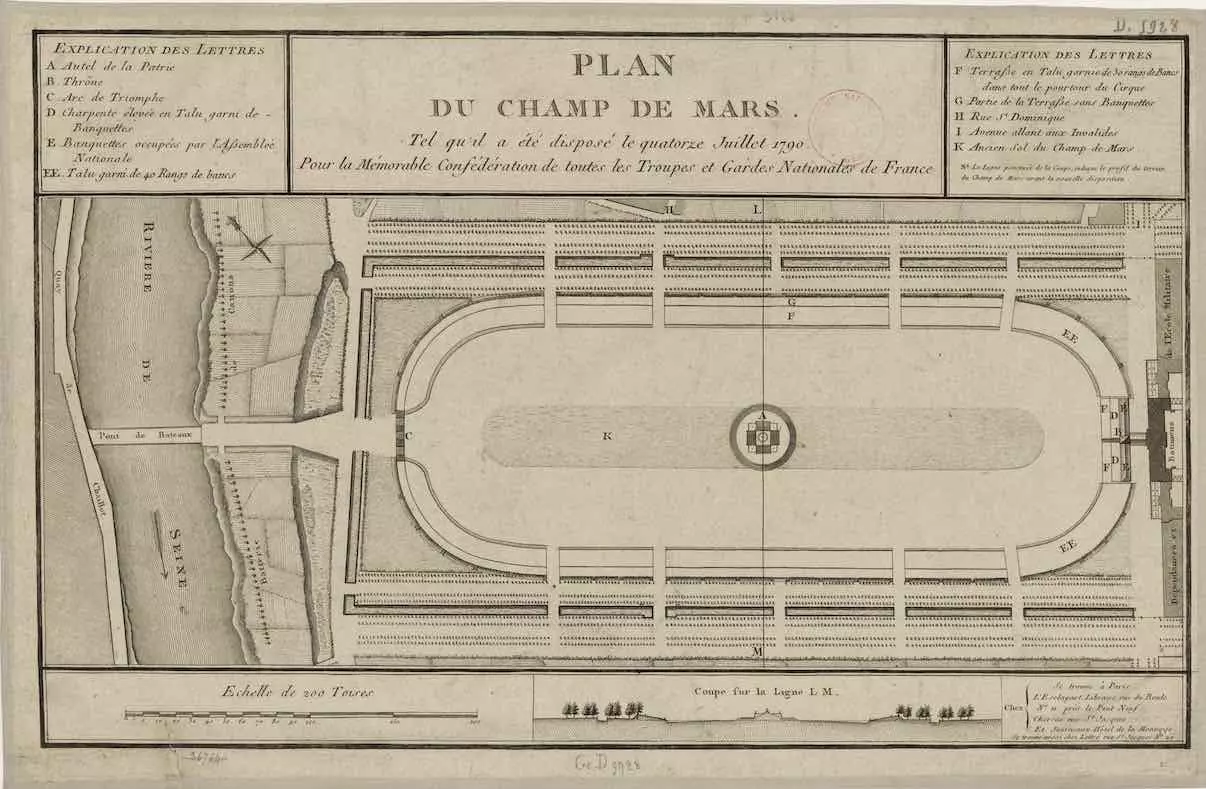

Pendant les discussions sur le vote du décret le 15 juillet, une nouvelle adresse est rédigée, peut-être par Massoulard, pour demander le report de toute détermination sur le sort de Louis XVI. Signée sur l’autel de la patrie du Champ-de-Mars, portée par douze mille citoyens à l’Assemblée, elle est rejetée, la disculpation du roi ayant été votée. La foule en ressent une grande déception qui se traduit par des manifestations violentes. Elle oblige les théâtres à fermer.

La pétition du 16 juillet

Le soir du 15, une masse d’auditeurs du Cercle social, où une réunion importante venait d’avoir lieu, se dirige vers les Jacobins pour demander une nouvelle pétition. En effet, les décrets de l’Assemblée ne se prononcent pas explicitement sur le sort à réserver au roi : il reste une brèche. La question de la rédaction d’une pétition était déjà en débat à l’arrivée des visiteurs. Laclos (1741 – 1803) a proposé une pétition, non pas au nom du club, ce qui est interdit, mais une pétition “populaire”. Danton (1759 – 1794) l’appuie. Robespierre (1758 – 1794) demande une simple adresse aux clubs affiliés. Après l’arrivée de la foule, le principe d’une pétition adressée à l’Assemblée pour le lendemain est arrêté. Les jacobins désignent cinq commissaires, dont Danton et Brissot, ce dernier étant probablement le rédacteur principal. Le lendemain matin, le 16, il en fait lecture aux Jacobins. Elle se termine ainsi :

La Français soussignés demandent formellement et spécialement que l’Assemblée nationale ait à recevoir, au nom de la nation, l’abdication faite, le 21, par Louis XVI, de la couronne qui lui avait été déléguée, et à pouvoir à son remplacement par tous les moyens constitutionnels, déclarant les soussignés qu’ils ne reconnaîtront jamais Louis XVI pour leur roi, à moins que la majorité de la nation n’émette le vœu contraire à celui de la pétition.

Citée par Aulard

La formule centrale du texte, le “remplacement par tous les moyens constitutionnels”, peut impliquer une solution orléaniste, c’est-à-dire une régence du duc d’Orléans (1743 – 1793), dirigeant de la branche cadette des Bourbons, ou son accession au trône, d’autant que Laclos, qui pourrait avoir été à l’origine de cette formule, est orléaniste. L’option semble inacceptable aux militants républicains.

D’un autre côté, le texte, audacieux (il demande “formellement et spécialement”), indigne l’écrasante majorité des députés membres des Jacobins. Modérés, ils sont du parti de l’achèvement de la Révolution et ne veulent pas de changement de régime. La pétition entraîne un schisme du club : la quasi-totalité des députés quittent les Jacobins pour s’installer dans un autre ancien couvent, celui des Feuillants. L’opération, qui a l’allure de la spontanéité, semble être l’œuvre de certains meneurs, notamment Barnave. Le texte est lu l’après-midi au Champ-de-Mars par Danton. Ils ne restent aux Jacobins que certaines figures de gauche, comme Robespierre. Mais celui-ci ne semble pas résolu à suivre la pétition, et craint la répression.

La pétition du 17 juillet

Une nouvelle manifestation est organisée le 17 juillet, partant de la Bastille pour rejoindre le Champ-de-Mars. Elle est entravée par un arrêté de la municipalité interdisant les attroupements, des groupes de gardes nationaux occupant la Bastille. Mais les manifestants convergent tout de même par petits groupes vers la destination indiquée. Michelet (1798 – 1874), qui a pu lire la pétition du jour, nous donne une idée de la physionomie de la “rue parisienne” qui se rassemble alors :

Beaucoup de noms sont connus, spécialement ceux de la section du Théâtre-Français (Odéon), qui étaient là en grand nombre : Sergent (le graveur ?) ; Rousseau (le premier chanteur de l’Opéra ?) Momoro, premier imprimeur pour la liberté et électeur pour la seconde législature ; Chaumette, étudiant en médecine, rue Mazarine, n° 9 ; Fabre (d’Églantine ?) ; Isambert, etc. D’autres qui ne sont point du même quartier, mais membres des Cordeliers : Hébert, écrivain, rue de Mirabeau ; Hanriot, Maillard. — Ajoutez quelques Jacobins, comme Andrieux, Cochon, Duquesnoy, Taschereau, David. — Enfin des noms de toute sorte : Girey-Dupré (le lieutenant de Brissot), Isabey père, Isabey fils ; Lagarde, Moreau, Renouard, etc.

Michelet / Buchez ne voit pas le nom de Momoro sur la pétition

La liste ignore les nombreuses femmes, comme la cuisinière Constance Évrard, auditrice des Cordeliers et lectrice des journaux patriotes, la marchande de chocolats Pauline Léon, habituée des Cordeliers et des sociétés fraternelles, ou Anne-Félicité Colombe, l’imprimeuse de Marat. Les enfants aussi sont présents, c’est un dimanche. Dix à vingt mille citoyens sans armes sont rassemblés au Champ-de-Mars (Tackett ou Hazan pour la fourchette haute). Danton, Robespierre, Desmoulins (1760 – 1794) ou Marat sont toutefois absent.

La présence des femmes a attiré deux voyeurs. Un perruquier et un invalide à la jambe de bois se sont cachés sous l’estrade de l’autel de la patrie. Ils percent des trous pour épier sous les jupes. Leurs opérations sont entendues. Découverts, ils sont saisis par la foule, qui voit peut-être en eux deux agents d’un complot aristocratique, ou des saboteurs, préparant une machine infernale, l’arme d’un attentat. On les emmène au comité du Gros-Caillou, qui les rend à la foule. Leur sort est réglé par la violence : pendus sans succès, puis mis en pièces, leurs têtes promenées au bout de piques.

La peur constante de la conspiration s’est encore traduite par la violence immédiate.

J-C. Martin

Pourtant, l’atmosphère se calme l’après-midi. Des jacobins y viennent dire qu’ils renoncent à la pétition du 16. Les clubs démocrates sont donc seuls dans l’opération. Une nouvelle pétition est rédigée et signée 6000 fois. Le texte est ainsi retranscrit par Buchez (1796 – 1865) au XIXe siècle :

Sur l’autel de la Patrie, au 17 juillet, l’an III

Vous touchiez au terme de vos travaux ; bientôt des successeurs, tous nommés par le peuple, allaient marcher sur vos traces sans rencontrer les obstacles que vous ont présentés les députés de deux ordres privilégiés, ennemis nécessaires de tous les principes de la sainte égalité. Un grande crime se commet ; Louis XVI fuit ; il abandonne indignement son poste ; l’empire est à deux doigts de l’anarchie. Des citoyens l’arrêtent à Varennes, il est ramené à Paris. Le peuple de cette capitale vous demande instamment de ne rien prononcer sur le sort du coupable sans avoir entendu l’expression du vœu des quatre-vingt-trois autres départements. Vous différez ; une foule d’adresses arrivent à l’assemblée ; toutes les sections de l’empire demandent simultanément que Louis soit jugé. Vous, messieurs, avez préjugé qu’il était innocent et inviolable, en déclarant, par votre décret d’hier, que la charte constitutionnelle lui sera présentée, alors que la constitution sera achevée. Législateurs ! ce n’était pas là le vœu du peuple, et nous avions pensé que votre plus grande gloire, que votre devoir même consistait à être les organes de la volonté publique. Sans doute, messieurs, que vous avez été entraînés à cette décision par la foule de ces députés réfractaires, qui ont d’avance leur protestation contre toute espèce de constitution ; mais, messieurs, mais, représentants d’un peuple généreux et confiant, rappelez-vous que ces deux cent trente protestants n’avaient plus de voix à l’assemblée nationale, que le décret est donc nul et dans la forme et dans le fond : nul au fond, parce qu’il est contraire au vœu du souverain ; nul en la forme, parce qu’il est porté par deux cent quatre-vingt-dix individus sans qualité. Ces considérations, toutes les vues du bien général, le désir impérieux d’éviter l’anarchie à laquelle nous exposerait le défaut d’harmonie entre les représentants et les représentés, tout nous fait la loi de vous demander, au nom de la France entière, de revenir sur ce décret, de prendre en considération que le délit de Louis XVI est prouvé, que ce soir a abdiqué ; de recevoir son abdication et de convoquer un nouveau pouvoir constituant pour procéder d’une manière vraiment nationale au jugement du coupable, et surtout au remplacement et à l’organisation d’un nouveau pouvoir exécutif.

Peyre, Vachart, Robert, Demoy

Le texte ne demande pas explicitement la République, mais utilise prudemment une formule détournée, “l’organisation d’un nouveau pouvoir exécutif ». Chez les pétitionnaires, la formule ne renvoie peut-être à rien de palpable, mais il y a le sentiment que la Révolution est mise en péril par Louis XVI et la nouvelle aristocratie au pouvoir. Une note relevée par Michelet sur l’un des pétitions en témoigne :

En tête de la feuille 35, je lis cette note touchante : La poignarderez-vous (la liberté ? ou la patrie ?) dans son berceau, après l’avoir enfantée ?

La République, c’est, il est possible de le supposer, pour les pétitionnaires, l’espoir de faire entendre sa voix, de pouvoir voter, d’accéder à la garde nationale.

La loi martiale

La Fayette, à la tête de la garde nationale, arrive dans l’après-midi sur le Champ-de-Mars. Il est copieusement insulté. Quelques jets de pierre finissent sur ses hommes, mais le commandant de la garde nationale garde son sang froid. Il fait néanmoins avancer ses troupes sur l’esplanade et met deux canons en batterie. La journée a malgré tout un caractère “débonnaire” (M. Ozouf), abstraction faite des deux morts de la matinée. On pique-nique, on chante, on veut même danser mais on se l’interdit, du fait des meurtres. Cependant, le maire de Paris, Bailly, est sous pression des députés, sécoués par la mort des deux voyeurs. La veille, l’Assemblée avait convoqué le directoire du département de Paris et la municipalité :

Elle vous ordonne de vous servir de tous les moyens que la loi vous a confiés pour réprimer les désordres, en découvrir les auteurs, et les faire poursuivre avec toute la rigueur des lois.

Elle craint l’émeute des “séditieux” et veut protéger la Constitution. Bailly fait donc hisser le drapeau rouge, annonce de la loi martiale. Votée le 21 octobre 1789 après l’assassinat du boulanger Denis François, elle fait un devoir aux officiers municipaux de requérir la force militaire, notamment la garde nationale, pour rétablir l’ordre. Bailly était donc tenu de déclarer la loi martiale en vertu de l’article 1er, au risque de voir sa responsabilité engagée en cas de troubles :

Dans le cas où la tranquillité publique sera en péril, les officiers municipaux des lieux seront tenus, en vertu du pouvoir qu’ils ont reçu de la commune, de déclarer que la force militaire doit être déployée à l’instant pour rétablir l’ordre public, à peine, par ces officiers, d’être responsables des suites de leur négligence.

Elle autorise cette force militaire à faire feu sur les attroupements, même non armés, après trois sommations, si les personnes attroupées ne se retirent pas “paisiblement” après négociation :

Au signal seul du drapeau, tous attroupements, avec ou sans armes, deviendront criminels, et devront être dissipés par la force.

Article 3

Il sera demandé par un des officiers municipaux, aux personnes attroupées, quelle est la cause de leur réunion, et le grief dont elles demandent le redressement. Elles seront autorisées à nommer six d’entre elles pour exposer leurs réclamations et présenter leurs pétitions, et tenues de se séparer sur-le-champ et de se retirer paisiblement.

Article 4

Faute par les personnes attroupées de se retirer en ce moment, il leur sera fait à haute voix, par les officiers municipaux, ou l’un d’eux, trois sommations de se retirer tranquillement dans leur domicile.

Article 6

Mais la procédure des trois sommations est inutile si l’attroupement se montre violent, la force militaire pouvant tirer sans qu’il y ait de responsable :

Dans le cas où, soit avant, soit pendant le prononcé des sommations, l’attroupement commettrait quelques violences, et pareillement dans le cas où, après les sommations faites, les personnes attroupées ne se retireraient pas paisiblement, la force des armes sera à l’instant déployée contre les séditieux, sans que personne soit responsable des évènements qui pourront en résulter.

Article 7

La fusillade du Champ-de-Mars

Des renforts envoyés par Bailly convergent donc avec les hommes de La Fayette vers le Champ-de-Mars. La force militaire s’élève à 10 000 hommes (Michel Biard et Pascal Dupuy). Les manifestants peinent à quitter les lieux, l’esplanade étant entourée par un fossé et un talus. Les cinq sorties, gardées, sont barrées de grilles de fer. La fusillade est déclenchée vers sept heures du soir alors que quatre à cinq mille personnes sont encore sur place. Les circonstances exactes ayant mené à l’ouverture du feu son mal connues, mais l’afflux de soldats a probablement échauffé les pétitionnaires. Il y a eu des cris contre la loi martiale, des échanges d’insultes. Bailly était derrière ses troupes, pas à leur tête. Un premier tir, d’origine inconnue, a touché un dragon à la jambe, des jets de pierres et de mottes de terre ont suivi. Il est alors certain que les gardes ont tiré sans sommation. Cette première salve serait venue des gardes “bourgeois”, les soldats non-professionnels, apeurés, agités par plusieurs semaines de tension, pas des gardes soldées, héritiers des gardes françaises de l’Ancien Régime, professionnels plus disciplinées. Incontrôlables, elles ont poursuivi des pétitionnaires, sabres et baïonnette au clair.

Le lendemain, Bailly, à l’Assemblée, justifie la fusillade au nom de l’article 7 de la loi martiale :

La garde nationale a usé du pouvoir que donne l’article 7 ; elle a déployé la force, parce que les violences les plus criminelles ont rendu les sommations impossibles […]

Il estime d’ailleurs le nombre de morts à onze ou douze, et le nombre de blessés à dix ou douze. Dans sa réponse, Charles de Lameth, président de l’Assemblée, approuve la conduite de Bailly et témoigne son soutien à la garde nationale, fidèle à la Constitution. Pour le “parti constitutionnel”, ce ne sont donc pas d’autres patriotes qui ont été massacré, mais des séditieux, manipulés par des “ennemis du bonheur et la liberté des Français”, c’est-à-dire des contre-révolutionnaires, ou des brigands.

La répression après la fusillade

Une répression féroce suit la fusillade. Les partisans de la République sont réduits au silence, et le débat sur la forme du régime est clos. Dès avant la fusillade, le 9 juillet (et 1er août), un ultimatum avait été lancé aux émigrés de rentrer en France sous peine d’être déclaré traîtres à la patrie. Le 18 juillet, un décret condamne toute sédition, notamment les cris contre la garde nationale. La loi martiale est maintenue au-delà du 17 juillet. Des gardes nationaux patrouillent dans les rues. Le mouvement démocratique est étouffé. L’entrée du club des Cordeliers est barrée le soir du 17 par deux canons. La Bouche de fer, organe du Cercle social, disparaît. Marat se cache, et les presses de son journal, L’Ami du peuple, sont saisies (il ne paraît d’ailleurs plus du 7 juillet au 20 août). Le Comité des recherches de l’Assemblée à ordonné des poursuites contre les initiateurs de la pétition. Fréron, Brune, Momoro, Saint-Félix, Desmoulins, Hébert, Santerre, etc., sont inquiétés. Danton, a fui en Angleterre. Robespierre, par prudence, ne rentre pas chez lui le jour de la tragédie, mais part habiter chez un Jacobin. Brissot et Condorcet ne sont, eux, pas inquiétés, et se concentrent sur les élections à venir. La province n’est pas en reste : les voyageurs sont suspects, les correspondances sont surveillées, etc. La situation se normalise après une amnistie générale le 14 septembre 1791 à l’acceptation de la Constitution par le roi.

La Terreur ?

Certains historiens font de la répression le point de départ de la “Terreur ». Cette dénomination désigne une période de la Révolution sous laquelle la France a connu un régime d’exception, de limitation des libertés et de violence d’État. Michelet utilise la formule de “Petite terreur constitutionnelle” dans un sous-titre. Aulard parle lui de la répression comme une “petite terreur, qu’on pourrait appeler terreur bourgeoise». Jaurès (1859 – 1914), dans son Histoire socialiste de la Révolution française (1901 – 1908), reprend la formule d’Aulard, et celle de Robinet (1825 – 1899) de “terreur constitutionnelle », ou invente celle terreur feuillantiste ». Mathiez (1874 – 1932) dit “petite terreur tricolore ». Des historiens plus contemporains, comme Sophie Wahnich, ou Éric Hazan, abondent dans ce sens. Les Feuillants seraient les premiers responsables du glissement terroriste de la Révolution, dont la Convention montagnarde (juin 1793 – juillet 1794) est en général accusée. Dans cette perspective, la garde nationale pourrait être vue comme l’instrument de cette terreur, mise en place dans le cadre d’une guerre de classe par une “aristocratie de propriétaires” (Barnave demande dans son discours : “existe-t-il encore à détruire une autre aristocratie que celle de la propriété ?”), une élite bourgeoise qui a accédé au pouvoir grâce à la Révolution, pour maintenir le mouvement radical-démocratique hors de la politique.

Cependant, ni la garde nationale, ni la masse des pétitionnaires, n’étaient des corps sociaux unanimes. Un tiers des signataires du 17 étaient des gardes nationaux. La manifestation ne portait d’ailleurs aucune revendication sociale. Dans la garde nationale, on trouve toute les nuances politiques.

Ce qui se joue le 17 juillet semble être le règlement tragique d’un contentieux politique qui oppose deux mouvements contraires, tous deux incapables de concevoir que le conflit social est constitutif de la politique. Comme le relève David Andress, ce “déni” du conflit social se matérialise par le rejet, des deux côtés, de la responsabilité du massacre sur des éléments extérieurs à la Révolution, étrangers ou contre-révolutionnaires supposés, séditieux d’un côté, “aristocrates” (catégorie informe regroupant les ennemis de la Révolution plutôt que catégorie sociale) de l’autre, La Fayette et Bailly au premier rang. Des deux côtés régnait la conviction que Paris grouillait d’ennemis, de foules anonymes et dangereuses, prêtes à servir des complots et déclencher des massacres. Le “peuple”, lui, porteur de la Révolution, était pur de toute compromission.

L’antagonisme politique ne pouvant être liquidé par l’arbitrage parlementaire, il l’a été par la violence politique, recours commun sous l’Ancien Régime pour le rétablissement de la paix publique. En avril 1789, à l’aube de la Révolution, a eu lieu “l’affaire Réveillon”, désignation euphémique d’une répression dans le sang par la garde d’une émeute ouvrière au faubourg Saint-Antoine. Après son vote, la loi martiale est déclarée plusieurs fois dans les campagnes, pour mater les mouvements de mécontents de la taxation des prix du marché ou pour l’abolition effective des droits féodaux.

Les exécutions publiques et les punitions juridiques expéditives s’inscrivent dans la même histoire. C’est pourquoi l’historien J-C. Martin refuse l’annexion chronologique de l’été 1791 à la Terreur, d’autant qu’il conteste carrément la réalité d’une “politique de la Terreur”, terme inventé par la réaction thermidorienne (régime en place entre juillet 1794 et octobre 1795) pour discréditer la politique des montagnards (juin 1793 – juillet 1794). Dans cette affaire, il y a selon lui quelque chose comme l’occasion de “règlements de compte” entre personnes qui se connaissent. Il faut noter par ailleurs que l’Assemblée refuse de mettre en place un tribunal d’exception. Les accusés sont renvoyés devant le tribunal du 6e arrondissement, et peuvent faire appel. Devant les limites montrées par les mesures d’urgence, comme la loi martiale, l’Assemblée vote en outre un décret des 19 – 22 juillet 1791 sur l’organisation d’une police municipale et correctionnelle.

Les conséquences de la fusillade du Champ-de-Mars

Violence d’État révolutionnaire

Toutefois, la charge symbolique de la fusillade du Champ-de-Mars est lourde. Elle introduit pour la première fois la violence d’État au sein du parti patriote. La Révolution a tiré sur la Révolution. La garde nationale, composée de patriotes, de citoyens révolutionnaires, a qui on avait attribué un rôle primordial dans la prise de la Bastille, a tiré sur d’autres citoyens, des “frères”, des pétitionnaires qui étaient pour nombre d’eux des gardes nationaux. Le pouvoir révolutionnaire, l’Assemblée et la municipalité, a fait tirer sur le peuple.

Pour la première fois, la majorité patriote de l’Assemblée nationale avait franchi le seuil de la violence d’État.

Timothy Tackett, Anatomie de la Terreur

L’exercice du droit de pétition, mode d’expression politique pacifique, est annulé par la violence qui lui répond. Ironie de l’histoire, ce massacre a été perpétré sur le lieu même où la Révolution avait célébré le 14 juillet 1790 l’unité nouvelle de la nation au cours de la fête de la Fédération. La Fayette y avait notamment juré fidélité à la nation. Une symbolique s’ajoute à une autre : après le 17 juillet, le drapeau rouge de la loi martiale se transforme en bannière tachée du sang des “martyrs” de la liberté. Il est adopté par les partisans d’une Révolution plus sociale, plus démocratique, avant d’accéder au statut d’étendard du socialisme à partir du XIXe siècle.

Fracture au sein du parti patriote

Cette violence scelle la division du parti patriote.

L’unité postulée entre peuple, nation et Révolution vient d’éclater.

J-C. Martin

D’un côté, les révolutionnaires “libéraux”, favorables à une démocratie censitaire (qui conditionne la participation à la vie politique au paiement d’un impôt), regroupés au couvent des Feuillants. De l’autre, les clubs populaires, touchés par la répression, et ceux que l’on commence à nommer les sans-culottes, le peuple révolutionnaire de Paris opposé aux “aristocrates” et aux contre-révolutionnaires. Le club des Jacobins, épuré de ses éléments “de droite”, et qui a gardé le contrôle de la plupart des clubs de province, porte l’espoir de la poursuite de la Révolution une fois la constitution adoptée et la nouvelle assemblée élue (septembre 1791). Fragile dès sa naissance, la monarchie constitutionnelle disparaît un an plus tard par l’abolition de la royauté (21 septembre 1792), qui donne naissance à une République. Après son procès, Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793. La loi martiale est, elle, abolie le 23 juin 1793, au début de la Convention montagnarde.

Le 17 juillet consacre aussi une déchéance, celle de La Fayette, pourtant adulé au début de la Révolution. Sa popularité, déjà mise à mal avant la fusillade, dont il est considéré comme le principal responsable, achève de s’effondrer. Après que Bailly a démissionné de sa fonction de maire de Paris en novembre 1791, il est battu à l’élection du remplaçant par Pétion (1756 – 1794), proche de Robespierre, signe de défiance envers le “parti constitutionnel”. Bailly, autre responsable immédiat de la fusillade, est guillotiné le 12 novembre 1793 sur le Champ-de-Mars en souvenir du massacre.

À lire

- David Andress, The Denial of Social Conflict in the French Revolution: Discourses around the Champ de Mars Massacre, 17 July 1791, French Historical Studies, Vol. 22, No. 2 (Spring, 1999), pp. 183-209

- Alphonse Aulard, Histoire politique de la Révolution française

- Jean-Paul Bertaud, Initiation à la Révolution française

- Idem, Un jour, un homme, la Révolution, Chapitre 4 – 17 Juillet 1791 au Champ-de-Mars, Jean-Baptiste Morel et Constance Évrard demandent la République

- Jean-Pierre Bois, La Fayette

- Fr. Bræsch, Les Pétitions du Champ-de-Mars (15 – 16 – 17 juillet 1791)

- Buchez, Histoire parlementaire de la Révolution Française

- Michel Biard et Pascal Dupuy, La Révolution française

- Olivier Coquard, Quand le monde a basculé

- Jean-Christophe Gaven, Le Crime de lèse-nation

- Patrice Gueniffey, Histoire de la Révolution et de l’Empire

- Éric Hazan, Une Histoire de la Révolution française

- Jean-Clément Martin, Nouvelle Histoire de la Révolution française

- Mona Ozouf, Varennes

- Timothy Tackett, When the King Took Flight

- Timothy Tackett, Anatomie de la Terreur

- Sophie Wahnich, « Terminer la Révolution française, en finir avec la révolution », Écrire l’histoire, 15 | 2015, 139-147

- Idem, La Révolution française

- François Lebrun, 22 septembre 1792 : le jour où la France est devenue républicaine, Lhistoire.fr

Laisser un commentaire