Définition

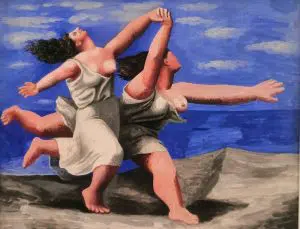

Deux petits mots latins qui ont traversé les siècles : Carpe diem. Littéralement, ils signifient « cueille le jour ». Cette expression millénaire nous invite à une philosophie de vie aussi simple que profonde : saisir l’instant présent, le savourer pleinement, sans se laisser paralyser par les inquiétudes du lendemain.

Aujourd’hui encore, ces mots résonnent dans notre quotidien. Ils nous encouragent à oser, à saisir les opportunités qui se présentent. Mais attention : il ne s’agit pas d’une invitation à la pure insouciance. C’est plutôt un appel à vivre consciemment, intensément, en équilibre entre spontanéité et sagesse.

Exemples

- Carpe diem, ne pense pas à la souffrance à venir parce que cela te fait souffrir dès aujourd’hui.

- Voilà les dragons qui me traversaient la cervelle ; je songeais de plus à mon éloignement de ce qui m’était cher : j’ai trop peu de temps à vivre pour perdre ce peu. Horace a dit : “ Carpe diem , cueillez le jour. ” Conseil du plaisir à vingt ans, de la raison à mon âge. (Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe)

- Baudelaire fait vibrer cette philosophie dans Les Fleurs du Mal (1857) : “Ô Mort, vieux capitaine, il est temps ! levons l’ancre ! Ce pays nous ennuie, ô Mort ! Appareillons !”

- Le romantique Lamartine implore le temps dans Le Lac (1820) : “Ô temps, suspends ton vol ! et vous, heures propices, Suspendez votre cours !”

- Plus proche de nous, Alain-Fournier capture l’essence du carpe diem dans Le Grand Meaulnes (1913) : “Il faut saisir le bonheur quand il passe, sans trop se soucier de ce qu’il adviendra.”

Origine de l’adage carpe diem

Cet adage latin est tiré en réalité de l’œuvre du poète romain Horace (65 – 8 av. J.-C.). Il dédie sa onzième ode à une femme, Leuconoé, à qui il fait les recommandations suivantes :

Tu ne quaesieris (scire nefas) quem mihi, quem tibi

Finem di dederant, Leuconoe, nec Babylonios

Temptaris numeros. Ut melius quicquid erit pati!

Seu pluris hiemes seu tribuit Juppiter ultimam,

Quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare

Tyrrhenum, sapias, vina liques et spatio brevi

spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit invida

aetas : carpe diem, quam minimum credula postero.

Tremble, Leuconoé, de chercher à connaître

L’heure de notre mort ; fuis les calculs pervers

De Babylone. À tout il vaut mieux se soumettre

Que Jovis te concède encor d’autres hivers,

Qu’il les borne au présent, dont mugit l’onde étrusque,

Sois sage, emplis ta cave, et d’un si court chemin

Ôte le long espoir. Je parle, et le temps brusque

S’enfuit. Cueille le jour, sans croire au lendemain.

L’expression d’Horace n’encourage pas à chercher le plaisir à tout prix, mais à savoir, pour un moment, quitter les calculs trop grands au regard de la fugacité de nos vies, et à nous recentrer sur le présent, l’immédiat. Le vers d’Horace est imprégné d’épicurisme : ce courant philosophique, qui prône la frugalité plutôt que la débauche, cherche à mener l’homme vers l’ataraxie du sage, c’est-à-dire la tranquillité de l’âme. Le sage comprend que le bonheur peut être atteint en se réglant dans le temps présent, pas en tournant son regard vers un passé ou un futur qui n’ont pas de réalité. Cet adage est cependant, aujourd’hui, un lieu commun de « l’attitude épicurienne », comprise, par l’opinion, comme une morale de la quête du plaisir.

On retrouve la métaphore de la cueillette chez Ronsard (1524 – 1585) :

Regrettant mon amour et votre fier dédain.

Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain :

Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie.

Traductions et équivalents

Cette philosophie résonne dans toutes les langues. Chaque culture l’a faite sienne :

- Anglais : “Seize the day”

- Espagnol : “Aprovecha el día”

- Italien : “Cogli l’attimo”

- Allemand : “Nutze den Tag”

- Portugais : “Aproveite o dia”

- Russe : “Лови момент” (Lovi moment)

- Arabe : “اغتنم يومك” (Ightanem yawmak)

Évolution de l’usage

Les années 1980 marquent un tournant. L’expression connaît une renaissance spectaculaire, portée notamment par le film Le Cercle des poètes disparus (1989). Les données de Google Ngram sont formelles : entre 1980 et 2020, son utilisation dans la littérature francophone n’a cessé de croître.

Dans notre français contemporain, carpe diem se décline sous plusieurs formes :

- Dans les cercles philosophiques et littéraires, où elle garde sa profondeur originelle

- Dans nos conversations quotidiennes, parfois pour justifier un petit plaisir spontané

- Dans la culture populaire, où publicités et médias s’en sont emparés

Expressions similaires en français

Notre langue s’est enrichie d’expressions cousines, toutes aussi évocatrices :

- “Profiter de l’instant présent”

- “Vivre au jour le jour”

- “Croquer la vie à pleines dents”

Sources

- Horace, Odes, Livre I, XI, 8 (traduction de F. Villeneuve, Les Belles Lettres)

- Grimal, Pierre. Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, PUF, 2011

- Gaffiot, Félix. Dictionnaire latin-français, Hachette, 1934

- Rey, Alain. Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, 2010

J’apprécie la vraie signification ! Expression trop employée, prétentieuse, alors qu il y a une sagesse à ressentir et à appliquer… ?

Ne peut-on pas traduire cette expression par ”à chaque jour suffit sa peine”?

Juste pour savoir…

Non, c’est même presque l’opposé.

La phrase d’Horace s’inscrit dans une pensée énonçant que rien n’existe hors du réel et que la seule vraie clef du bonheur est de tirer le meilleur parti – et donc son bonheur – de ce qui existe, de ce qui est “présent”, parce que c’est la seule chose qui existe justement. C’est une forme d’ascèse mais en fait très souriante.

Être frugal, pour un épicurien, ne consiste pas à se priver mais à apprécier à sa vraie valeur ce qui compose le plat du jour.

Bonne interprétation. Merci . Presque une règle de vie!

J’ignorais l’origine de cette expression fort employée….

Passionnant.

Merci.