Définition

Un “Français de souche” désigne, dans son sens historique et administratif, une personne dont les ancêtres étaient établis en France depuis plusieurs générations.

Des racines profondes dans le sol français. C’est ce qu’évoque littéralement l’expression “Français de souche”. Cette formule, qui paraît aujourd’hui si chargée de sens, désignait à l’origine simplement les personnes dont la famille était établie en France depuis plusieurs générations.

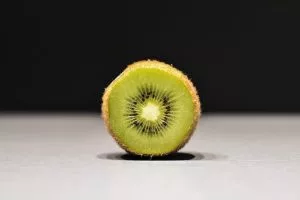

Prenons un instant pour décortiquer cette expression. Le terme “souche” ? Il nous vient du monde végétal. Imaginez la base d’un arbre, solidement ancrée dans la terre après que le tronc a été coupé. Cette image puissante, le Robert historique nous apprend qu’elle est utilisée depuis le XVIe siècle pour parler des lignées familiales. Une métaphore qui en dit long sur notre perception de l’héritage et de l’enracinement.

Origine et évolution historique

Le XIXe siècle voit émerger les premières traces écrites de cette expression. C’est l’historien Gérard Noiriel qui, dans son ouvrage “Le Creuset français” (1988), met en lumière son apparition dans un contexte bien précis : les recensements de population. À l’époque, il fallait distinguer les habitants de longue date des nouveaux arrivants. Une nécessité administrative, rien de plus.

L’historienne Françoise Gaspard nous offre un éclairage fascinant sur cette période. Dans son livre “Une Petite Ville en France” (1990), elle démontre comment la révolution industrielle a transformé l’usage de cette expression. Les villes grandissaient. Les campagnes se vidaient. Les administrations locales devaient s’adapter. Cette simple expression administrative allait pourtant connaître un destin bien plus complexe.

Contexte socio-historique

Le XIXe siècle bouleverse la France jusque dans ses fondements. Les usines attirent les travailleurs. Les villes explosent. Les communautés se transforment. Face à ces changements vertigineux, les autorités cherchent à comprendre, à classifier, à organiser. L’expression “Français de souche” devient alors un outil parmi d’autres pour tenter de saisir ces transformations sociales.

Évolution sémantique au XXe siècle

Le XXe siècle marque un tournant décisif. L’expression s’échappe des registres administratifs. Elle s’infiltre dans le langage courant. Deux guerres mondiales plus tard, sa signification n’est plus la même. Les années d’entre-deux-guerres la chargent de nouvelles connotations identitaires.

Puis vient l’après-guerre. La France change encore. L’immigration de travail s’intensifie. La décolonisation commence. Les années 1960-1970 voient l’expression prendre un nouveau virage. Les médias s’en emparent. Le monde politique aussi. Son sens continue d’évoluer, reflétant les débats sur l’intégration qui agitent la société.

Usage dans la littérature française

La littérature nous offre un miroir précieux de ces évolutions. Les écrivains ont su capturer, à travers leurs œuvres, les nuances et les tensions que cette expression révèle. En voici deux exemples particulièrement parlants :

“Les familles de souche, comme on disait alors, regardaient avec une certaine méfiance ces nouveaux venus qui transformaient peu à peu le visage de leur bourg.”

– Roger Peyrefitte, “Les Clés de Saint-Pierre” (1955)

“Il y avait dans ce quartier une distinction tacite entre ce qu’on appelait les français de souche et les autres, distinction qui se manifestait moins dans les paroles que dans les regards.”

– Annie Ernaux, “La Place” (1983)

Synonymes et alternatives du terme

Voici des termes historiquement ou administrativement utilisés comme alternatives à “Français de souche” :

- Français d’origine

- Français de naissance

- Français d’ascendance française

- Français “de vieille souche”

- Français métropolitain (dans un contexte historique colonial)

- Français d’ascendance historique

Il est important de noter que ces termes, comme “Français de souche”, peuvent être chargés de connotations sensibles selon le contexte d’utilisation et l’époque, veuillez donc à l’utiliser avec prudence.

En français contemporain, on préfère généralement simplement dire “Français” ou préciser si nécessaire “né en France” ou “d’origine française” selon le contexte administratif ou démographique.

Perspectives internationales

Et ailleurs, comment traduit-on cette notion si française ? Chaque langue apporte sa nuance, révélant des perceptions culturelles fascinantes :

- En anglais : “native French” ou “ethnic French” met l’accent sur l’appartenance

- En allemand : “ursprüngliche Franzosen” évoque les origines premières

- En italien : “francese di ceppo” garde la métaphore de l’arbre

- En arabe : “فرنسي أصيل” (faransi asil) suggère l’authenticité

- En russe : “коренной француз” (korennoy frantsuz) souligne l’enracinement

Sources et références académiques

Cette exploration s’appuie sur des travaux académiques rigoureux. Les recherches de Gérard Noiriel dans “Le Creuset français” (1988) posent les fondations historiques. Françoise Gaspard éclaire le contexte de l’industrialisation. Le “Dictionnaire historique de la langue française” d’Alain Rey (2019) retrace l’évolution du terme. La base de données Frantext de l’ATILF nous permet de suivre son usage à travers la littérature française.

Ces sources nous rappellent que les mots, comme les sociétés, évoluent. Ils se transforment, s’enrichissent, parfois se chargent de nouveaux sens. L’expression “Français de souche” en est un exemple parfait. Elle nous raconte, à sa façon, l’histoire de la France et de ses mutations.

Juliano