L’impressionnisme est un courant de la peinture né en France dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Ce courant rassemble des peintres hétéroclites d’une même génération dont les plus célèbres sont Édouard Manet (1832 – 1883), Claude Monet (1840 – 1913), Edgar Degas (1834 – 1917), Auguste Renoir (1841 – 1919), Camille Pissarro (1830 – 1903), Berthe Morisot (1841 – 1895), Alfred Sisley (1839 – 1899), Gustave Caillebotte (1848 – 1894), Mary Cassatt (1844- 1926), ou même Paul Cézanne (1839 – 1906), auxquels il faut ajouter de nombreux autres artistes.

Si le parcours de chaque impressionniste est différent, le mouvement n’ayant pas eu de « doctrine », ils se distinguent en général avec des peintures composées par des empâtements et des touches de couleurs appliquées de manière hétérogène, souvent en virgule, construisant les motifs et permettant de faire ressortir les variations de la lumière et des effets produits par l’environnement. C’est une peinture qui ne cherche pas avant tout la perfection formelle. Elle néglige les lignes, esquisse presque son sujet pour saisir l’instant et pour « rendre mes impressions devant les effets plus fugitifs » (Monet). À rebours de la technique du clair-obscur, les impressionnistes utilisent peu le noir. Les ombres sont colorées, les couleurs se mêlent et se confondent parfois avec les motifs (Renoir, Torse, effet de soleil, 1876). Les éléments sont décentrés, certains motifs sont coupés, le sujet n’étant parfois qu’un prétexte à la restitution d’une atmosphère et des sensations qu’elle suscite (l’impression).

Bien que nombre d’œuvres soient finalisées en atelier, les impressionnistes prisent la peinture en plein air (« sur le motif »), dont la pratique est facilitée par l’invention du tube à peinture (Lefranc commercialise des tubes à fermeture étanche en 1859) et au développement des teintes chimiques.

Proches de leur public bourgeois, ils peignent des paysages tranquilles où les urbains se délassent (les paysages de la vallée de la Seine, comme Les Bateaux à l’Écluse de Bougival de Sisley, la côte d’Azur, etc.), les villes où émergent la modernité (la gare Saint-Lazare, etc.), où s’exposent les inégalités sociales (Le Pont de l’Europe, 1876, et Les Raboteurs de Caillebotte), où se déroulent les grandes fêtes du régime républicain récemment installé (La Rue Montorgueil, de Monet, 1878), mais aussi des paysages et villages rustiques (Pissarro et Cézanne notamment), des portraits, des scènes de genre (les danseuses de Degas), la vie privée, etc.

La cathédrale de Rouen a été représentée par Monet au filtre des différents moments de la journée et de différents effets atmosphériques.

Au-delà cette technique, l’impressionnisme est un mouvement de peintures personnelles : le peintre représente une tranche de réalité de tous les jours, telle qu’il la voit, ou telle qu’il la fantasme. C’est en quelque sorte une peinture démocratique, accessible à tous les esprits, sans que des références externes (religion, mythologie, histoire) ni de connaissances techniques n’aient à être mobilisées par les spectateurs. À la suite d’autres artistes, les peintres impressionnistes ont contribué à « ramener » la peinture sur terre.

Pour autant, ils ne se vivent pas comme révolutionnaires : ils cherchent presque tous à s’inscrire dans la longue histoire de la peinture. Pissarro écrit le 8 mai 1903 dans une lettre à son fils : « … du reste le XVIIIe siècle était notre tradition » (cité par Pascal Bonafoux) et Degas : « Si Véronèse abordait aux rives de la Seine, ce n’est pas à Bouguereau, c’est à moi qu’il donnerait la main en descendant de sa gondole. »

1. Morisot, La Lecture (1873) | Wikimedia Commons / 2. Degas, La Femme au gant (1878) | Wikimedia Commons / 3. alfred sisley impressionnisme | Wikimedia Commons

L’impressionnisme, l’académie et le Salon

L’impressionnisme est mouvement entouré de légendes : ces peintres novateurs, incompris du public, moqués par la critique, auraient affronté la misère de la Bohème, par fidélité à leurs convictions artistiques, avant d’être enfin reconnus, bien plus tard, à leur juste valeur.

Il est vrai cependant que l’impressionnisme émerge à un moment de crise du système de la peinture français. Celui-ci était dominé par l’Académie des Beaux Arts, héritière de l’Académie royale de peinture et de sculpture, qui était notamment chargée de l’école des Beaux-Arts, tous deux sises à Paris. L’école ne recevait que quinze élèves chaque année par le concours des places. Le « grand genre » enseigné était la « peinture d’histoire », peinture historique, mythologique ou religieuse qui véhiculait un enseignement moral.

À partir de la sculpture antique, puis du modèle vivant, l’élève apprenait à idéaliser la nature. Il n’était pas encouragé à travailler « sur le motif » : même pour un paysage, le travail en atelier primait car lui seul permettait la facture lisse, le trait parfait, la disparition de la touche sans laquelle un tableau était considéré comme non « fini » – et son auteur comme un incapable

Béatrice Joyeux-Prunel, Les Avant-gardes artistiques, 1848 – 1918

Après leur scolarité de deux ou trois ans, les élèves de l’école des Beaux Arts pouvaient exposer une de leurs œuvres, le plus souvent un autoportrait ou celui d’un proche, avec la recommandation d’un de leurs professeurs, au Salon de peinture et de sculpture, organisé chaque année à cet effet. L’Académie fournissait le sujet et déterminait la composition du jury qui récompensait par des médailles les œuvres. Les jeunes lauréats avaient l’espoir d’y lancer leur carrière en trouvant un premier soutien dans un amateur prêt à acheter des portraits, pour pouvoir ensuite produire soit des peintures d’histoire (ou mythologique ou religieuse), afin de susciter un achat institutionnel, soit des scènes de genre, à destination d’une clientèle plus bourgeoise. Les élèves entraient aussi dans le cycle des concours, dont le plus prestigieux était le prix de Rome.

Ce système restrictif a cependant suscité une grande frustration du fait qu’il ne pouvait pas absorber l’immense production d’une population artistique parisienne en forte croissance au XIXe siècle, et parce qu’il générait nombre de rejetés, bien sûr de l’école, mais aussi du Salon, où le jury décidait des admissions. Ce dernier, supprimé à la révolution de 1848, a néanmoins été rétabli comme filtre devant l’afflux d’œuvre. La non-admission d’un artiste obérait considérablement la possibilité pour un artiste de faire la publicité de son œuvre et de se constituer une clientèle.

L’« académisme », la conception dominante de faire de la peinture (une peinture d’histoire à l’aspect « fini »), subit de surcroît l’assaut de critiques esthétiques, par exemple d’Eugène Delacroix (1798 – 1863) défendant la supériorité de la couleur sur le dessin, ou de l’école de Barbizon (Corot, Millet, Daubigny, Rousseau, etc.), sur la domination de la peinture d’histoire. Le développement de la photographie, et la découverte de l’art japonais, ont également eut une grande influence sur l’émergence d’un peinture nouvelle.

Le Salon n’était cependant pas un sanctuaire verrouillé de l’académisme. Il s’était en effet ouvert à des tendances nouvelles, par exemple à des peintres de paysages, de natures mortes ou de scènes de genre, populaires auprès du public bourgeois du Salon, comme Philippe Rousseau (1817 – 1887), François Bonvin (1817 – 1887), Antoine Vollon (1833 – 1900), ou à des membres de l’école de Barbizon, comme Jean-François Millet, et des émules attiédis.

Dès le la première moitié du XIXe siècle, des peintres célèbres rejettent le Salon. Après le rejet de certains de ses peintures du Salon de 1822 (La Bataille de Jemmapes et La Bataille de Montmirail) pour des motifs politiques, Horace Vernet (1789 – 1863), mécontent, les présente dans son atelier. Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780 – 1867) s’abstient quant à lui de participer au Salon après l’accueil réservé du Martyre de saint Symphorien au Salon de 1834 (cf. Dominique Lobstein).

C’est cependant le peintre réaliste Gustave Courbet (1819 – 1877), refusé notamment au salon de 1846, qui tente de s’émanciper du système académique de la façon la plus remarquable en adoptant une stratégie anti-institutionnelle, non seulement par les scandales que suscitent les sujets représentés (une peinture en forme de critique sociale, avec les Casseurs de Pierre de 1849 ou un Enterrement à Ornans, 1850), mais aussi par un coup d’éclat lorsqu’il installe, en 1855, un pavillon avenue Montaigne, en face de l’Exposition universelle, pour y exposer quarante de ses toiles.

En 1859, un salon privé d’artistes refusés est tenu chez François Bonvin, avec des toiles de Henri Fantin-Latour, Alphonse Legros ou Théodule Ribot. En 1863, année où le jury refuse 3000 tableaux sur 5000 proposés. Napoléon III (règne de 1851 – 1870) ne reste pas passif devant le problème et accepte la tenue d’un salon où les œuvres refusées au Salon puissent être exposées : c’est l’exposition connue comme le « salon des refusés ». 1600 y sont présentées, dont trois toiles de Manet : Mlle V. en costume d’espada (1862), Le Jeune Homme en costume de majo (1863), et le Déjeuner sur l’Herbe, cette dernière suscitant une grande controverse.

Manet fait figure de précurseur de l’impressionnisme par son style de peinture (peinture par touche, sans modélé, peu de souci des lignes, etc.) et par la portée idéologique de certaines toiles. Son Olympia (1863) reprend la Vénus d’Urbin (1538) de Titien mais scandalise en désacralisant son sujet. La nudité représentée n’est plus justifiée par la fiction mythologie et l’imitation des Anciens. L’Olympia de Manet est en effet une prostituée, à la nudité impudique et au regard franc, ce qui est pris comme un véritable provocation.

Toutefois, même une production aussi scandaleuse que l’Olympia est présentée au Salon de 1865 (bien que Manet, écarté en 1867, monte lui aussi sa baraque comme Courbet). D’autres avant-gardistes exposent, comme Renoir, d’ailleurs ancien élève de l’école des Beaux-Arts, (le Portrait de William Sisley est exposé en 1865, Lise à l’ombrelle en 1868) ou Monet (La Pointe de la Hève, Sainte-Adresse en 1865, Portrait de Camille Doncieux en 1866), sans susciter pour autant de commandes. Ils reçoivent en outre des soutiens, dont le plus célèbre est celui de l’écrivain Émile Zola (1840 – 1902).

Naissance de l’impressionnisme : l’exposition de 1874

La situation économique de la population artistique n’est pas facilitée par la guerre de 1870, et la diminution au début des années 1870 du nombre d’œuvres exposées au Salon (3000 en 1870, 1536 en 1872, 1491 en 1873, cf. Béatrice Joyeux-Prunel), à tel point qu’un « Salon des refusés » est de nouveau organisé en 1873. De surcroît, l’argent manque depuis 1873 alors que la France est elle aussi entrée dans la « Grande dépression », période de stagnation économique. La question de la survie se pose à certains artistes d’avant-garde qui sont loin de se complaire dans la misère romanesque de la Bohème pour défendre leur vision de l’art. Monet et Pissarro se sont mariés et ont fondé des familles.

Dans ce contexte, et avec pour objectif de mieux se faire connaître des marchands et collectionneurs, des artistes fondent en 27 décembre 1873 la Société anonyme coopérative des artistes peintres, sculpteurs et graveurs, destinée à chapeauter l’organisation d’un salon « libre » sans jury qui devait se tenir en même temps que le salon officiel, pour mieux s’y opposer. La Charte de la société prévoyait notamment qu’elle touche 10% du montant des ventes. Ainsi, 30 artistes présentent 165 œuvres du 15 avril au 15 mai 1874 au 35 boulevard des Capucines, dans les anciens ateliers de Nadar (1820 -1910). Cette exposition est un désastre commercial (la société est liquidée le 17 décembre 1874 et laisse chaque sociétaire endetté), mais elle permet aux peintres de se faire une certaine publicité. En effet, elle accueille 3500 visiteurs et les œuvres reçoivent de bonnes critiques. Ernest d’Hervilly déclare dans Le Rappel du 17 avril : « On ne saurait trop encourager cette entreprise hardie, depuis longtemps conseillée par tous les critiques et par tous les amateurs. ». Ce n’est pas le seul. Léon de Lora déclare quant à lui dans Le Gaulois du 18 avril : « Nous avons cependant remarqué une certaine quantité de toiles qui nous paraissent dignes de fixer l’attention du public, qui répondra à coup sûr par son empressement à cette très louable tentative. » Jules Castagnary, dans Le Siècle du 29 avril : «M. Monet a des emportements de main qui font merveille. »

Surtout, l’exposition de 1874 fait figure, dans les mémoires, de date de naissance de l’impressionnisme. Bien qu’elle ait accueilli 30 artistes aux styles hétérogènes (dont des artistes non discutés qui devait apporter leur crédibilité à l’exposition), que les peintres n’aient publié aucun manifeste ni voulu fonder aucune école, le groupe le plus radical, aux productions les plus éloignées de l’académisme, Cézanne, Degas, Monet, Morisot, Pissarro, Renoir et Sisley, ne pouvait que se distinguer aux yeux des observateurs attentifs. Le Charivari, un quotidien satirique, commande à Louis Leroy (1812 – 1885), ancien peintre reconverti dans le journalisme, un article humoristique et moqueur pour divertir son lectorat. Dans son article, Leroy joue avec le mot « impression », qui a donné le titre à un tableau Monet d’ailleurs exposé en 1874, Impression, soleil levant (1872-73). Comme le note Dominique Lobstein, « impression » est un terme relativement courant de la critique picturale au XIXe siècle.

Dans son article, publié l’édition du 25 avril 1874, Leroy invente donc un dialogue avec un amateur classique, le « père Vincent » (Joseph Vincent), autour de cette notion qu’il galvaude :

[À propos de Champ labouré de Pissarro]

– Ça des sillons, ça de la gelée ?… Mais ce sont des grattures de palette posées uniformément sur une toile sale. Ça n’a ni queue ni tête, ni haut ni bas, ni devant ni derrière.

– Peut-être, mais l’impression y est.

-Eh bien, elle est drôle l’impression !… Oh !… et ça ?

– Un Verger, de M. Sisley. Je vous recommande le petit arbre de droite ; il est gai, mais l’impression…

– Laissez-moi donc tranquille avec votre impression !…

[…]

Malheureusement, j’eus l’imprudence de le laisser trop longtemps devant le Boulevard des Capucines du même peintre.

– Ah ! ah ! ricana-t-il à la Méphisto, est-il assez réussi celui-là !… En voilà de l’impression ou je ne m’y connais pas…

Leroy les désigne au cours de son récit à l’aide d’un néologisme : les « impressionnistes » : « D’abord sa folie fut assez douce. Se mettant au point de vue des impressionnistes, il abondait dans leur sens. »

Le père Vincent de Leroy devient fou à force de voir des tableaux impressionnistes, et se transforme en leur avocat passionné, mais pour permettre à Leroy de mieux s’en moquer : ce qu’il raille à travers son personnages, c’est le caractère ébauché de ces toiles, qui s’écartent franchement de la perfection formelle défendue par l’académisme. Le néologisme « impressionnistes » fait mouche, notamment chez les adversaires des nouveaux peintres. Jules-Antoine Castagnary écrit dans Le Siècle du 29 avril :

Ce sont là les notes personnelles à chacun. Les vues communes qui les réunissent en groupe et en font une force collective au sein de notre époque désagrégée, c’est le parti pris de ne pas chercher le rendu, de s’arrêter à un certain aspect général. L’impression une fois saisie et fixée, ils déclarent leur rôle terminé. La qualification de Japonais, qu’on leur a donnée d’abord, n’avait aucun sens. Si l’on tient à les caractériser d’un mot qui les explique, il faudra forger le terme nouveau d’Impressionnistes. Ils sont impressionnistes en ce sens qu’ils rendent non le paysage, mais la sensation produite par le paysage. Le mot même est passé dans leur langue : ce n’est pas paysage, c’est Impression que s’appelle au catalogue le Soleil levant de M. Monet. Par ce côté, ils sortent de la réalité et entrent en plein idéalisme.

Malgré l’échec commercial, l’opposition au salon continue et une « 2e exposition de peinture » est organisée du 30 mars au 30 avril 1876 dans la galerie du marchand d’art Paul Durand-Ruel (1831 – 1922), le plus célèbre soutien du groupe, qui avait déjà organisé sept expositions à Londres entre 1870 et 1874 en y faisant figurer de jeunes artistes. Y exposent dix-neuf artistes, surtout des impressionnistes, auquel s’adjoint Gustave Caillebotte (1848 – 1894). Mais les visiteurs sont peu nombreux et les critiques mauvaises, comme celle, très virulente, d’Albert Wolff, publiée dans Le Figaro du 3 avril 1876.

La difficulté à trouver une clientèle fragilise le groupe au fil des six autres expositions organisées (en 1877, 1879, 1880, 1881, 1882 et 1886), auxquelles ne participe d’ailleurs jamais Manet. Sous l’influence de leurs soutiens, marchands ou collectionneurs, ils exposent dans d’autres galeries, comme chez Boussod et Valadon ou chez Georges Petit.

La normalisation de l’impressionnisme

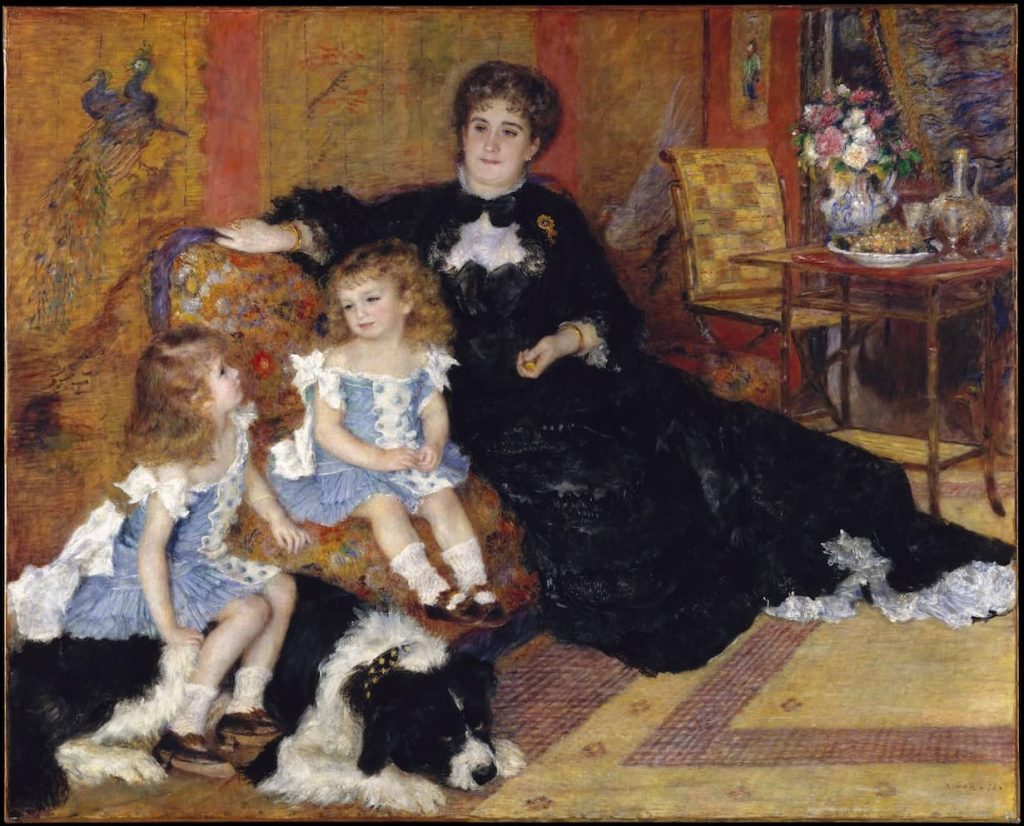

Renoir change de stratégie commerciale et ne participe pas à la IVe exposition de 1879. Devenu peintre d’une grande famille d’éditeur, les Charpentier, il connaît un grand succès au salon de 1879 pour Madame Charpentier et ses enfants. La même année, la galerie de la Vie Moderne organise sa première exposition personnelle. Au début des années 1880, Renoir a le sentiment d’être arrivé au bout de l’impressionnisme, et réoriente sa technique en revenant aux maîtres italiens, sous l’influence notamment de Raphaël (1483 – 1520).

Sous l’influence de Renoir, le rejet du salon ne persiste pas chez Monet, qui est criblé de dette et dont la femme est malade. Cette normalisation est facilitée par l’arrêté du 27 décembre 1880 : le salon devient le « Salon des artistes français », géré par les artistes eux-mêmes. Il ne participe pas à la 5e exposition impressionniste en 1880 pour exposer à la galerie de la Vie Moderne la même année. Paul Durant-Ruel lui fait des achats réguliers et sa situation financière s’améliore alors nettement : alors que son revenu annuel tournait autour de 15 000 francs à partir de 1874, il s’élève à 20 400 en 1881, 45 000 francs en 1884, 25 000 en 1886, 44 500 en 1887, etc. En 1887, il participe à l’exposition internationale à la galerie Georges Petit. En 1889, il n’hésite pas à louer un espace dans cette galerie pour y exposer 150 toiles en prévision de l’Exposition universelle (où trois de ses œuvres figurent). Il est bien intégré au marché de l’art à la fin des années 1880, bien que sa côte soit bien inférieur aux gloires du moment. En 1890, il accède à la propriété en achetant à Giverny.

Même Pissarro, resté intransigeant jusqu’au bout, malgré six enfants à charge, et des ventes catastrophiques (à la faillite de Hoschedé en 1878, L’Île Lacroix, Effet de brouillard est vendu pour 7 francs, Une chaumière pour 10 francs, Le Chemin montant à la Ville-d’Avray pour 15 francs, sachant que le salaire journalier d’un ouvrier était de 5 francs environ). Sa côte monte grâce à la bonne forme de celle de Monet à partir des années 1880, et il finit, sous la pression de ses amis, par accepter d’exposer chez Petit en 1887. Théo Van Gogh (1857 – 1891), marchand d’art, parvient à vendre de ses tableaux à la fin des années 1880.

Au reste, Monet ouvre une souscription pour offrir l’Olympia de Manet au Louvre. L’État finit par accepter le cadeau et l’expose au musée du Luxembourg. La charge scandaleuse de la toile est dissoute avec cette sanctuarisation de l’art d’avant-garde par l’État.

La côte des impressionnistes monte aussi grâce à une exposition internationale précoce, surtout aux États-Unis, mais aussi en Allemagne ou aux Pays-Bas. En 1886, une exposition organisée à New York rassemble 250 toiles dont certaines de Manet, Monet, Degas, Renoir, Pissarro, Sisley, Boudin, Caillebotte, Guillaumin ou Cassatt. Cette dernière joue au reste un rôle fondamental dans la popularisation du l’impressionnisme aux États-Unis. Elle gagne par exemple au mouvement Louisine Havemeyer (1855 – 1929), mariée au magnat du sucre Henry Havemeyer (1847 – 1907), qui achète une nature morte de Manet. D’autres magnats se mettent à acheter des impressionnistes, par goût, par stratégie d’influence, pour le prestige ou pour imiter leurs congénères, comme William H. Fuller, directeur de la National Wall Paper Company, qui organise ainsi une exposition pour Monet à New York, ou William H. Crocker (1861 – 1937), qui achète à Paul Durand-Ruel des tableaux pour des sommes considérables, etc. Ils se ruent notamment sur les tableaux méditerranéens produit en masse par Monet, qui est descendu en janvier 1888 pour peindre à Cassis, Toulon, Juan-Les-Pins, au Cap d’Antibes, etc., à tel point que le peintre s’inquiète auprès de Durand-Ruel :

Mais vous faut-il donc autant de tableaux pour l’Amérique ? […] Vous ne voyez plus que l’Amérique, et l’on nous oublie ici, puisque au fur et à mesure que vous avez des tableaux nouveaux vous les faites disparaître. Ainsi voyez mes toiles d’Italie qui sont spéciales parmi ce que j’ai fait, personne ne les a vues et que sont-elles devenues ? (Lettre du 22 janvier 1886, citée par Béatrice Joyeux-Prunel)

Enfin, il faut noter que la normalisation de l’impressionnisme passe aussi par un « assagissement » esthétique, dont le grand acteur est Jules Bastien-Lepage (1848 – 1884), élève de l’académique Cabanel mais admirateur de Manet, qui connaît un grand succès avec une peinture influencée par l’impressionnisme mais aux lignes soignées et qui reprend des sujets en vogue (Les Foins en 1877, Jeanne d’Arc en 1879).

Pour Zola, très critique : « C’est l’impressionnisme corrigé, adouci, mis à la portée de la foule. »

Parmi les peintres de l’impressionnisme adouci, on peut aussi citer Ernest Duez (1843 – 1896), Henri Gervex (1852 ) 1929), Jean Béraud (1849 – 1935) ou Jean-François Raffaëlli (1850 – 1924).

Parisien ?

La vitrine de l’impressionnisme fut surtout parisienne, ou plus précisément des quartiers bourgeois de la rive droite où les marchands d’arts et les clients étaient nombreux (entre la Madeleine, Opéra, Saint-Lazare, Notre-Dame-de-Lorette et les quais de Seine). Cependant, certains impressionnistes ne vivaient pas à Paris (Monet à Giverny, PIssarro à Éragny-sur-Epte, Cézanne à Aix, etc.). En outre, de nombreux peintres de province ont été proches de l’impressionnisme : Paul Guigou (1834 – 1871) en Provence, François-Auguste Ravier (1814 – 1895) à Lyon, etc.

Au reste, l’impressionnisme a essaimé à l’étranger : Max Liebermann, Lovis Corinth ou Max Slevogt en Allemagne, Giuseppe de Nittis (1846 – 1884) en Italie, etc.

À lire

- Béatrice Joyeux-Prunel, Les Avant-Gardes artistiques 1848-1918. Une histoire transnationale

- Béatrice Joyeux-Prunel, Monet au risque d’une cartographie : du territoire à sa dilution

- Dominique Lobstein, Les Impressionnistes (Idées reçues)

- Pascal Bonafoux, L’impressionnisme et les malentendus

Laisser un commentaire